身為“老廣州”的我未曾思考:何為嶺南人?嶺南人來自何方?從廣州西行200多千米,我來到肇慶市封開縣尋找答案。

蔡穗聲 北宋紹聖元年(1094年)蘇東坡被貶谪廣東惠州,寫下“日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人”詩句。

身為“老廣州”的我未曾思考:何為嶺南人?嶺南人來自何方?

從廣州西行200多千米,我來到肇慶市封開縣尋找答案。

縣城位于北回歸線上,這是北溫帶與熱帶的分界線。

江濱公園里聳立着回歸線標志塔。

縣城以東20千米處,有自然奇觀—大斑石。

平地隆起圓丘狀花崗岩巨石,高191米、長1365米、寬695米,無溝壑和裂隙,一石成山!從上而下的紋理宛如瀑布傾瀉。

是開天辟地的盤古化身,抑或女娲補天遺留的五彩神石?

億萬年前花崗岩漿凝結于地下深處,近兩三百萬年來随着地殼擡升露出地表,在外力侵蝕下形成“亞洲第一石 ”。

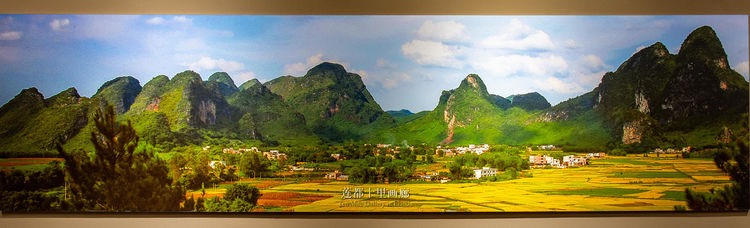

大斑石是封開國家地質公園的一個景區。另一景區十里畫廊在大斑石北邊20千米處。

遠處峰巒起伏連綿數里;近處阡陌縱橫稻黍金黃,仿佛天地間一幅多彩長卷。

十里畫廊與桂林山水同屬喀斯特地貌。

蓮都十里畫廊圖/攝于黃岩洞陳列館

喀斯特地貌多有石灰岩溶洞。它們是水和二氧化碳長期侵蝕的傑作,成為古人類的栖息地。

在大斑石與十里畫廊附近衆多的溶洞里發掘出智人牙齒、頭蓋骨化石以及哺乳動物化石、石器等史前遺存。

黃岩洞位于大斑石與十里畫廊之間,是三疊紀(距今2.5~2億年的地質時代)石灰岩孤峰,背後峰叢起伏。

黃岩洞石灰岩孤峰圖(前面是黃岩洞陳列館)/攝于黃岩洞陳列館

1961年在黃岩洞發現史前人類文化遺存,出土文物在遺址前的“封開黃岩洞陳列館”展示。

封開黃岩洞陳列館

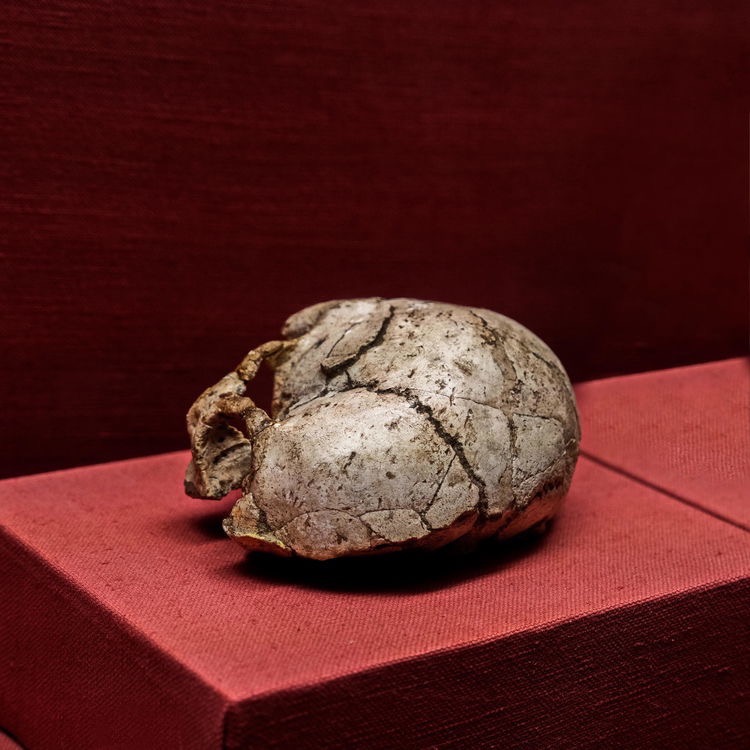

完整的成年人頭顱化石,距今1.2萬年,是舊石器時代(距今300萬~1萬年)晚期的晚期智人,其腦容量與現代人相近(平均1400毫升以上),體質特征已接近現代人。

“封開人”頭顱骨化石對于研究華南及東南亞現代人起源、遷徙有重要意義。

“封開人”頭骨化石,距今1.2萬年/攝于廣東省博物館

黃岩洞鄰近的峒中岩出土了三顆“封開人”牙齒化石,距今14.8萬年。牙齒形态粗壯,溝紋和小嵴多,表現出較多的原始性,屬舊石器時代中期的早期智人。

“封開人”與雲浮蟠龍洞智人(距今20萬年)、曲江“馬壩人”(距今13.5~12.9萬年)、廣西崇左木攬山智人(距今11萬年)同為嶺南人祖先。

黃岩洞遺址出土有中國犀、東方劍齒象、亞洲象、猩猩、山羊、野水牛、南方豬、大熊貓洞穴亞種、西藏黑熊、猕猴、虎、野狸等30種動物化石及大量螺、蚌殼。

與“封開人”伴生的動物種類繁多。

封開史前人類生活在亞熱帶環境,林木茂盛,水草豐富,氣候溫暖濕潤。人類生産由狩獵、采集逐漸發展到漁獵和捕撈。

黃岩洞遺址出土了一千多件打制石器及少量磨制石器,屬于舊石器時代晚期至新石器時代(距今10000~5000年,後序是青銅器時代)早期。

其中一批陡刃礫石石器具有獨特的文化特征,被考古學界命名為“黃岩洞式石器”,代表中國南方中石器時代的文化産物。

出土的5件墓葬陶器屬于新石器時代。陶器的發明是人類文明的重大進展,極大地改善了史前人類的生活條件。

陳列館後面的洞穴遺址因雨天關閉,十分遺憾!只能外觀“打卡”了。

嶺南地區有多處史前古人類遺址。黃岩洞遺址是嶺南舊石器時代向新石器時代過渡的典型遺存,被考古學界稱為“嶺南地區最為典型的中石器文化”。

古人類學家賈蘭坡教授指出:“兩廣地帶是遠古人類東移的必經之路”。

封開處于“西江走廊”中間,扼守“必經之路”之咽喉,擁有100多處人類遺址及20萬年不斷層的文化遺存,彰顯其在嶺南文明起源中的重要地位。

西江源頭在雲南曲靖。嶺南人來自水源西邊的元謀(雲南元謀出土距今170萬年的猿人牙齒化石),抑或遙遠的東非大裂谷?

黃岩洞前是開闊坡地,漁澇河西流入賀江。

黃岩洞洞穴遺址外觀

賀江全長352千米,上遊是發源于桂北的富川江,南流賀州至廣東封開縣城注入西江。

賀江下遊九曲十八彎,灣灣相扣,旖旎多姿,宛如仙女玉帶飄落大地。

江水緩流,遠山秀美;兩岸青翠,春花怒放。

“賀江第一灣”的江水南流折西再往北,繞島360°大回環,眷戀封開大地不舍離去。

早在春秋戰國時期賀江已經是五嶺南北通道。

從湘南道縣穿越山間小道到達桂北富川江,即可順江直下抵達廣東封開(古“廣信”)。這是跨越五嶺屏障、連接湘江東源潇水與西江支流賀江的"潇賀古道"。

秦始皇統一六國後于公元前214年開鑿靈渠,翌年擴建"潇賀古道"為“新道”。

“潇賀古道”也是早期海上絲綢之路的陸地通道:北經長江水繫連接中原;南通西江後往東可出珠江口,往西到徐聞、合浦等港口出海。

“潇賀古道”北端/攝于湖南永州江永縣上甘棠村(2016年2月)

先秦時期嶺南沒有金屬鑄币。“潇賀古道”商品交換帶來了春秋戰國時期的中原貨币。

秦始皇平定百越後經略嶺南,“以谪徙民五十萬戍五嶺,與越雜處”,中原先進技術及工具傳入,鐵具牛耕取代了嶺南“火耕水褥”的原始耕作。

攝于封開大洲鎮/兩廣源流博物館

公元前111年漢武帝平定南越,以其“初開粵地,宜廣布恩信”的懷柔政策設立“廣信縣”(今封開、梧州地區),使之成為蒼梧郡治及統轄嶺南九郡的交趾(東漢末年改為交州)刺史部駐地,並設鐵官、鹽官,發展冶煉和鹽業。

此時“潇賀古道”擴修為“楚粵通衢”。

漢武帝雕像/攝于西安漢城湖(2021年10月)

此後至東漢末年的370年間“廣信”一度成為嶺南首府,在中原文明與百越文化、海外文化匯合成嶺南文脈中起着重要作用。

在東漢末年至三國時期,217年交州州治由“廣信”東遷番禺;226年設立廣州,其州名源自“廣信”;264年交州一拆為二“交廣分治”。

997年(宋太宗至道三年)嶺南分“廣南東路”與“廣南西路”,以“廣信”為界。兩廣得名源自“廣信”。

流行于西江流域、珠江三角洲及海外華人社區的粵語起源何處?學術界有“廣信起源”和“多源說”之争。

1995年中山大學葉國泉教授和廣東省政府羅康甯參事在《語言研究》雜志發表《粵語源流考》,提出“粵語起源于古廣信—今之廣西梧州、廣東封開”的觀點。

粵語是中原通語(雅言)與古越語交流融合産生的漢語方言。

至今粵語詞匯殘留古越語底層詞匯,如“冇”(無)、“睇”(看)等,保留古漢語“平上去入”四聲八調,其聲母、韻母、聲調與古漢語標準韻書《廣韻》高度吻合。這也是今天用粵語朗讀唐詩宋詞才能體現其韻律美的原因。

封開是兩廣門戶,是溝通南北連接東西的樞紐,曾為嶺南首府,自然成為中原通語在嶺南傳播的核心區域之一。

東漢末年嶺南首府東遷番禺(廣州),早期粵語在西江(珠江)流域傳播,發展到唐末成為現代粵語。

今天在封開通行的粵語屬于粵語勾漏片,保留了較多上古漢語和早期粵語的語音特征,可謂粵語“活化石”。

封開博物館新館

兩漢時期“廣信”成為嶺南儒家經學中心,名人賢士從此地走向全國,著名者如陳欽陳元父子、士燮和牟融等。

嶺南最早經學家陳欽(約公元前34~公元15年)一生研究《春秋》、《左傳》,被尊稱為古文經學的旗手,所著《陳氏春秋》(已佚)成為古文經學經典。清代大學問家屈大均稱其為粵人文之大宗。

陳欽之子陳元生卒不詳。他繼承父業,對《左傳》做了廣博精深的考證與注釋,著有《左傳異國》(已佚)。《廣東通志》稱其為“嶺海之儒宗”。

士燮(137~226年)任交趾太守四十年,喜愛儒學研究,重視儒學傳播,著有《士燮集》、《春秋經注》、《公羊注》和《谷梁注》,今多已佚失。

牟融(166~?年)糅合儒、道學所著《牟子理惑論》是中國第一部佛學專著,被譽為中國弘佛第一人。

厚重的文化底蘊延至唐代,出生于封開河兒口鎮的莫宣卿(834~868年 )是兩廣首個狀元,其時僅17歲,為史上最年輕狀元。

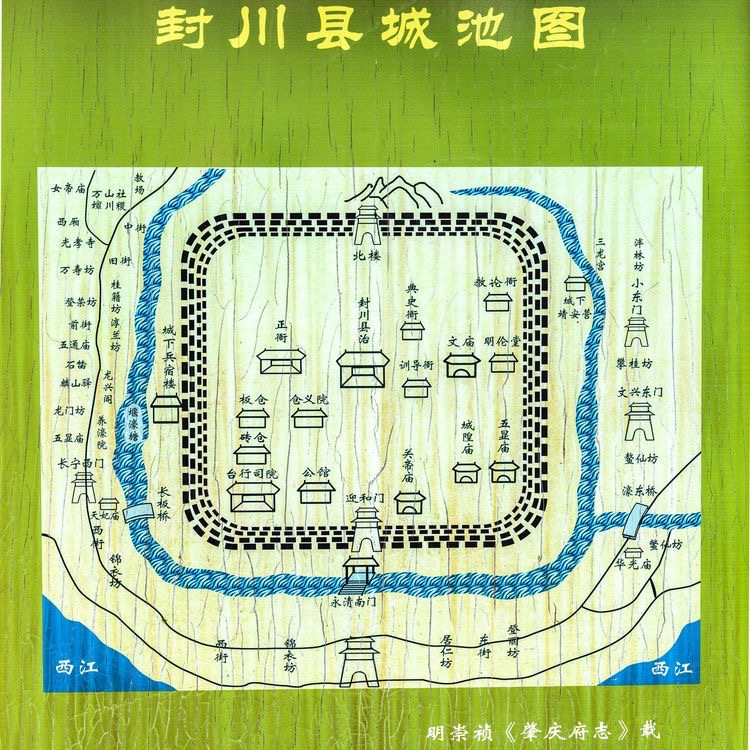

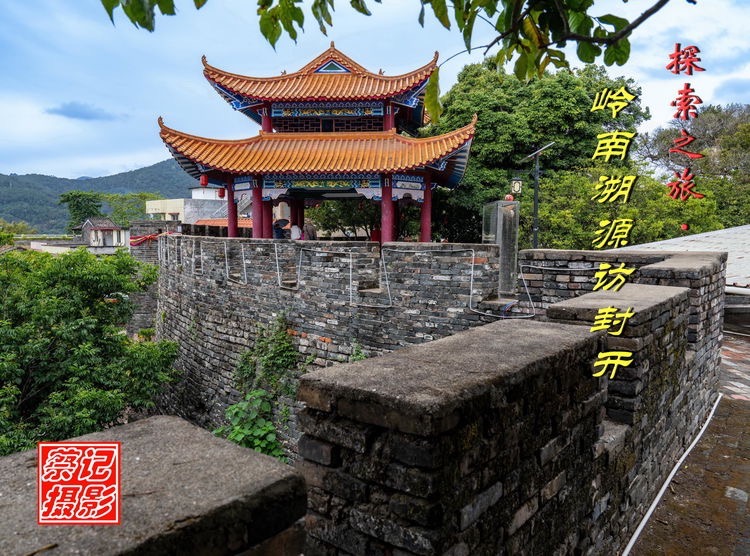

封開縣城最大的歷史遺存是封川古城牆。封開前身是封川縣與開建縣,合並于1961年。

城牆始建于隋唐,是夯土結構。現存青磚城牆是明成化五年(1469年)修建,兼有防禦與防洪功能。

呈長方形的城牆長784米,高約9米,厚7米。城磚側面陰印“封川城磚”或“封川軍造”。

城牆上有民居。八旬老婦說,她自小就跟父親住在這里,看着城牆幾度修復。

這段城牆是古城南門“迎和門”。門外原有商業街道,盡頭是碼頭,現為西江河堤。

明代封川縣城

古城内原衙門、公館等蕩然無存。明清年代建的關帝廟仍然煙火鼎盛,企望“有求必應”的多是高考學子。

如果說,古城牆與關帝廟見證了嶺南古都跌落為粵西要塞的滄桑悲涼。那麼,新建的廣信塔則是致敬歷史和面向未來的宣言。

廣信塔以漢代高觀樓閣的建築理念,仿宋塔風格,融入寺的古韻、亭的風姿、廊的曲回,雄踞西江畔犀牛頭山巅。

塔的東南西北門上的匾額分别是東開粵境、嶺南第一塔、西定桂陲、北來文緒,象征着封開優越地理、悠久歷史及豐富文化内涵。

廣信塔東門匾額

登塔眺望,右有賀江北來,雙橋飛跨;左是西江南下,春水滔滔;前方高樓矗立,栉比鱗次。

啊,封開,北回歸線上的翡翠!你的堅毅源自數萬年歷史積澱,你的光彩是南北文化與東西文明的淬火。

“封開人”是你的驕傲,“廣信”是你的曾用名,嶺南古都是你的桂冠,儒佛經典是你的風騷。你有貫通南北並連接東西的地利,有秦漢經略嶺南的天時兼楚越交融的人和。

嶺南文脈開源于此,粵語方言濫觞于此。

尋根之旅不僅是懷舊,更是尋覓再出發的起點。

歷史是今日之鑒,歷史文化是照亮前路的燭光。

2025年3月攝影/3~4月撰文、制作

圖如侵權告知即撤

【附錄】改革開放以來封開文化設施建設

1984年建成中國大陸首座北回歸線標志塔。

1984年建成的封開博物館是廣東省最早的縣區博物館之一。新館于2020年建成開放。

黃岩洞陳列館建成于1991年,拟升級改造為“嶺南史前人類歷史博物館”。

兩廣源流博物館是設在大洲鎮的專題文化博物館。

廣信塔建成于2006年,直徑55.6米的基座為全國第一,63米的塔高位居廣東次席。

蔡穗聲 廣東省房地産行業協會名譽會長 觀點新媒體專欄作者

免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。

撰文:蔡穗聲

審校:勞蓉蓉